「138億年の音楽史」(浦久俊彦著)を読んで。

【前置き】

音楽を時代を遡ってあらゆる方面から考察した意欲的な書。音楽のもつ力について、その考えられ得る起源について、歴史上で語られてきたことや実際にあった史実を紹介しながら、その膨大な広大な内容を端的に表現しているおススメ本。

音楽というものをどうとらえるのか?

本書では、古代の研究者や天文学者たちが音楽を「宇宙の秩序」と結びつけてきたことを紹介している。「ピタゴラスの定理(三平方の定理)」のピタゴラス(紀元前6世紀古代ギリシャの数学者)は「宇宙の調和に人間の魂を共鳴させ心身の浄化に用いるための音楽」について語ったし、ケプラー(1571–1630年:ドイツの天文学者・数学者)は「神の創造の喜びを模倣する音楽(音楽は神の創造性を映す営み)」などと説いた。

古代の音楽研究者や天文学者などが音楽を非常に重要な研究対象としてきたこと、そして神との関係を抜きにして音楽は語れないということ、また世界人類で神を信じない者は3割を超えないこと、人間にとって否定できない創造主・第一原因的存在がいるというのが世界の通説となっていることを確認しながら、その神の創造の喜びを人間が模倣的に体験できることの一つとして音楽があるという主張を紹介している(ケプラー?)。

エジプトが神々に供え物を捧げたのは豊作を祈願する代償を差し出す行為でそこに音楽が用いられた、要するに偶像崇拝の道具と化していた時代があったということ、これが一神教であるユダヤ教キリスト教の出現によりグレゴリオ聖歌が、そして西洋音楽クラシック・南北アメリカ音楽・ゴスペル~ジャズ&ラテンというように音楽は展開してきた。それは賛美のための手段×世俗的個人的愛の表現手段。

音楽の構造、科学的考察

最初期の楽器は紀元前6,000年とも言われる骨笛・石笛であり、年月を経て次第に孔口の数が増え中国ではペンタトニックスケール(民謡などに見られる五音音階)に行き着くとのこと。

かつて人の脳は「神の声を生み出すとされる部分」と「音楽を司る部分」とがほぼ同じ領域をカバーしているとされていたそうだ。

賛美から始まった西洋音楽史の実際

西洋音楽の原点がグレゴリオ聖歌というのは単なるイメージにすぎない、ギリシャ、ローマ、中近東、北アフリカなどの地中海文明とゲルマン民族による北方民族の文明により成熟した混血文化を背景としてる。そしてそのグレゴリオ聖歌以外にも、ロシアやアジアにも広まったキリスト教がユダヤの伝統的音楽指向と絡み合い反発しあいながらそれぞれに独自の発展を遂げてゆき、その最たるものが宗教改革ルターの影響から起こるプロテスタント、バッハとその後のヨーロッパ音楽ということになる。なお、ユダヤ教礼拝音楽の集大成である「詩篇」は、キリスト教にはそのまま受け継がれたわけではない、むしろたくさんの楽器を使用するユダヤ教的スタイルに対抗する形で無伴奏のグレゴリオ聖歌はうまれた。

ちなみにニーチェは「神は死んだ」という表現を用いて制度的宗教組織に成り下がり信仰の本質を見失ったキリスト教を批判しただけでイエス・キリストその人を否定はしなかったし、イエスのような人格者を目指すべきことを「キリスト教的」という言葉で表現したそうだ。

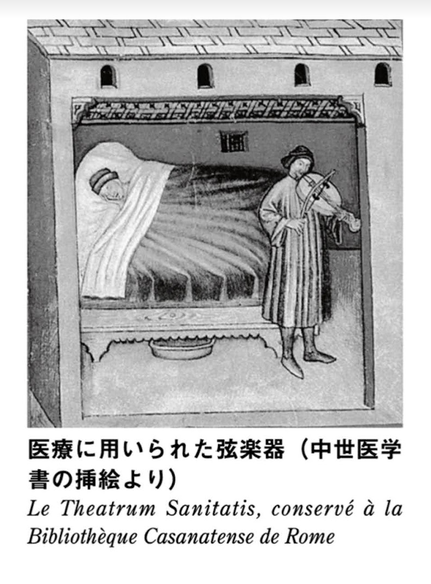

音楽の医学的効果

古代エリコは発展した文明を有し音楽家は確かな地位を与えらていた。その当時、神を賛美し、霊的世界と通信し、病気を治す役目を果たす、そんな音楽に携わる者たちは重要視されたということか。

権力と結びつく音楽

ローマがキリスト国教化(西暦392年)したころ、ヨーロッパには様々な人種がおり各地で王国を立てるようになると音楽家は権力に寄り添い生きた。主権者の側から見れば、権力と財力を誇示する絶好の機会(言わば桜を見る会とか)としてオペラや宮廷演奏会があった。

1637年(キリシタン弾圧反発から起こった島原の乱のころ)イタリアベネチアでは大掛かりな舞台装置を施す華麗なオペラが演奏され音楽が権力と強固に結びつき発展していた。フランスで絶対権力を誇る王国を率いたルイ14世が生まれたのもこのころ、のちに東京ドーム177個分の広大なヴェルサイユに宮殿を建て、豪華絢爛で爆発演出クライマックスのバレエ音楽を用いてその力を誇示した。同様に、王権音楽大国を率いたプロイセン(のちにドイツ騎士団に征服される)のフルートが吹ける王フリードリヒ二世は、カールフィリップエマニュエル(バッハの息子)らを雇う主だった。

・・・それにしても日本とヨーロッパの音楽発展のこの落差には容易に信じられないほど驚かされる。日本という国は、ヨーロッパがキリスト教音楽を通過してオペラやバレエに至る総合芸術的音楽の時代に突入していたときに、いったいどんな生活をしていたのか?琵琶で合いの手を入れながら朗読していただけか・・・あまりにもしょぼいし、伝統と革新その積み重ねが全く無い音楽原始人だったというわけか。禁教令やキリシタン弾圧をしなければ鎖国をしなければ日本の音楽はどうなっていたのだろうか?

【一言感想】音楽は神様を抜きにしては語れない。創造主の創造性とその喜びを模倣的に体験できることの一つが人間に与えられた音楽というものだと位置づけている。その音楽の歴史を概観するなら聖書の創世記にあるカインの子孫ユバルが音楽実践の祖ということであり、旧約時代エジプトでは豊作祈願の偶像崇拝儀礼に音楽が使われた半面ユダヤでは様々な楽器で主を賛美して来た。その流れの中でキリスト教新約時代にはそのユダヤ方式に対抗するかのように無伴奏でグレゴリオ聖歌が歌われたが、この初期キリスト教的音楽スタイルとユダヤ的音楽スタイルが相互に影響し合い様々な国のスタイルと相まって宗教改革期以降のバッハとクラシカル音楽へと至ったということだ。ピルグリムファーザーズによりアメリカ大陸へ渡りゴスペルを始め南北アメリカ音楽へ到達し、今日へ。音楽は、古代より賛美のための手段でありかつ世俗的個人的愛の表現手段という位置づけを獲得している。

- 音楽の持つ構造やその癒しの力など人間は古来から正に音楽が持つものが神から来ている神に深く関係していると捉えてきた史実がある。

- しかし一方で権力を振りかざす者たちが音楽の力を悪用してきた歴史もある。

- 神の主流摂理から遠く外れていた日本には、ヨーロッパで壮大な総合舞台音楽芸術「オペラ」が完成していた17世紀ころも琵琶法師しかいなかった・・・ということは肝に銘じておくべきだろう。