あなたの音が創る:持続可能な音楽へ

音楽。それは、ただの娯楽や消費財ではない。 人が苦しむとき、喜ぶとき、生きようとするとき、その背後にいつも音楽が寄り添ってきた。そしてその音は誰か生身の人の手によって奏でられてきた・・・。

序章:歌に込められた「人間の本質」を考える

キング・オブ・ポップス、マイケル・ジャクソンが残した歌には、時代を超えて心に響くメッセージが詰まっています。たとえば「We Are The World」。この曲は、アフリカの飢餓という深刻な問題に対し、当時の一流アーティストたちが無償で集まり、その収益を寄付するために作られました。単なるチャリティソングというだけでなく、ここには「みんなで世界、人類は皆分け隔てのない仲間であり、家族なんだ」という、深く普遍的な人間観が込められています。

そして、彼の楽曲には、今の社会への痛烈な問いかけも隠されています。「The Lost Children」という歌は、私たち人間が本来、愛と善に満ち平和を作り出すような存在として生まれてきたのに、その大切な本質を忘れてしまって、まるで「故郷を失った子どもたち」のように苦しみの中をさまよっている現実をそっと示唆しているんです。

どうして、こんなにも深いメッセージを持った曲が、20世紀から21世紀にかけてアメリカで生まれたのでしょうか?その理由を探るには、西洋音楽が歩んできた壮大な歴史を少し振り返る必要があります。そして、私たちが暮らす日本の歴史と比べてみると、その違いがもっとはっきり見えてくるでしょう。

さあ、歌に込められた「人間の本質」という大きな問いから、私たちが音楽を奏でる足元をじっくり考えていきましょう。

1.現状:日本における音楽は続いてゆく?

最近では、YouTubeで、Spotifyで、いとも簡単に聴きたい曲にアクセス出来るようになりました。また、ボーカロイドに歌わせれば簡単に曲を演奏させて聴いてみることまで出来るようになりました。これら「消費する音楽」により新たな盛り上がりを見せているのは確かにそうかもしれません。しかし実際に「演る人」を増やさず、人と音の「共鳴の場」を育てない限り、持続可能な音楽を期待することは難しい・・・。

日本にも世界化した例はあるが(たとえばジブリ久石譲やYOASOBIなど)、ビートルズやマイケルジャクソンなどの欧米の音楽歴史の基盤の上にちょこんと立っている側であり、それはバッハやベートーヴェンの系譜へと遡ります。言い換えれば、私たちが今、演る側として楽しみ、学んでいる西洋音楽は、実は戦後になって本格的に日本に入ってきた「外来種」。まだ70〜80年くらいの歴史しかありません。日本は、その頃すでにヨーロッパやアメリカで完成していた音楽の形やルールを「借りる」ところからスタートしました。これは決して恥じることではないけれど、私たちは「音楽を生み出す側」ではなく、「すでにできてたものを借りる側」として始まった、ということは知っておくべきでしょう。

今の日本の音楽を取り巻く状況は、西洋が1000年かけて大切に育て発酵させてきた豊かな土壌を、そのまま受け継いだわけではありません。一見華やかに見えても、実は「根っこがない草」のようなものです。もともと音楽とは世界観の違う背景を持つ日本の社会で、借りてきた音楽をどうやって根付かせていくか?難しい課題なんですね。

音楽の場を作ったり、担い手を増やしたりする人が、もし誰もいなくなってしまうと、将来あなた自身が「やりたかった音楽を演奏する機会」を失うことにつながりかねません。プロやアマチュアに関わらず、どんなに素晴らしい技術や情熱があっても、演奏する「場」がなければ音楽は響かないのですから。

じゃあ、その「場」は誰が作るんでしょう?プロの演奏家でしょうか?それともお役所や企業がお金を出すのでしょうか?

頑張っているプロの音楽家でも「音大を出ても食っていけない」なんて言われますし、音楽は雇用拡大や賃上げの対象にすら入らない、「不要不急なもの」として扱われる現実もあります。だから、これは一部のプロだけが努力して解決できる問題ではないんです。

本当のところ、社会の音楽環境というのは、そこで演奏するみんなの力で育っていくものなんです。演奏者であるあなた自身が、「音楽環境を育む人」「文化を支える人」にならなければ、音楽が続いていくかどうかはすべて「他人任せ」ということになります。

2.西洋音楽史:「S.D.G.」による創造?

では、私たちが今、夢中になっている西洋音楽は、どんな歴史の中で生まれ、育ってきたのでしょうか?

その答えを紐解く興味深いストーリーがあります。それは、音楽の父と呼ばれた大バッハ(ヨハン・セバスティアン・バッハ)の署名スタイルです。実はバッハの楽譜の末尾には常に「S.D.G.」と書かれていたのですが、一体何だと思いますか?

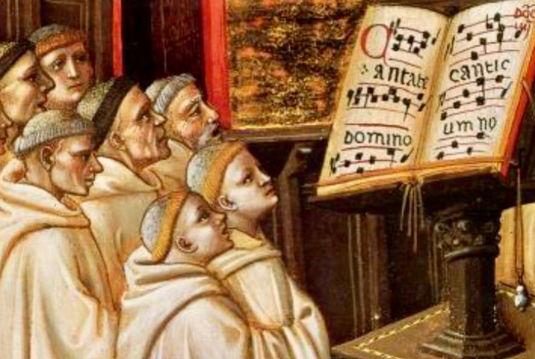

音楽の始まりについて、一番古い記録は聖書にあります。カインの子孫であるユバルが音楽の祖とされています。ユダヤの民が始めた賛美の文化(のちの聖歌やゴスペル)は、後にヨーロッパでクラシック音楽として花開いていく、その出発点でした。

かつてはキリスト教を厳しく迫害していたローマ帝国は、400年という時間をかけて最終的にそれを受け入れました。そして教会や王宮を舞台に、音楽の「ルールそのもの」がゼロから作られていきました。メロディ、ハーモニー、リズム、対位法――今日私たちが当たり前のように使う音楽の言葉は、1000年以上の長い年月をかけて、一つ一つ築き上げてきたものなのです。

世界全体の約3割の人間は、神あるいは人間を超える絶対的な存在を否定して生きていると言われています。西洋文明はまさに、この絶対者の存在を認める前提に立って発展してきました。彼らは、苦しみや悲しみを抱えた時、また喜びや感謝を感じた時、祈り、悔い改め、賛美を捧げる確かな相手がいたのです。それが音楽を生み出す揺るぎない力の源だったのかもしれません。

さて先ほどの「SDG」って?国連が掲げるSDGs(持続可能開発目標)を連想しそうですが、この記事のメインテーマも「持続可能な音楽環境」をどうすれば?ですね・・・。じつは「バッハのS.D.G」とは「Soli Deo Gloria(ただ神の栄光のために)」という言葉でした。彼にとって音楽は神と人とをつなぐ営みだった。音楽は神への祈りや感謝と共にあった、ということです。

その音楽の光は、新しい信仰の自由を求めて旅立った人々によって大西洋を渡り、アメリカ大陸へ根付いていきます。今からおよそ250年前のことです。そこでゴスペルやジャズといった音楽が生まれました。彼らは「人類皆兄弟」という価値観を持って、自由や即興、平等や平和を象徴するような音楽を生み出していきました。神の前では、すべての人間は等しくかけがえのない存在である、という普遍的な人間観がそこに共鳴していています。ラテンやフラメンコといった各地の音楽も、このようなアメリカ音楽との交流を通じてお互いに影響し合い、今日世界中で使われる「音楽の共通言語(プラットフォーム)」へと発展していったのですね。

3.日本伝統芸能史:音を用いた「保険」?

一方、日本はどうだったのでしょうか。同じ約1000年という歳月をかけても、日本に根付いていたのは、西洋のような芸術としての「音楽」ではなく、社会の行事や儀式の中にある「芸能」でした。あくまでも「秩序を保つため」や「記憶を受け継ぐため」に音を活用してきたまでで、「文化の中で音楽を育て、音楽を通して文明を育んできた」のとはまさに別世界でした。

琵琶法師、能楽、田楽、祭り囃子――これらは今も続く大切な伝統ですが、世界的に発展した音楽の共通言語(プラットフォーム)とは明らかに異なる土壌で育ちました。もちろん、これらを「私たちの伝統」として次の世代に残していく努力はとても重要です。でも、それが私たちが目指す「持続可能な音楽環境づくり」に直接つながるかというと、やはり違うと思います。

音楽を育てあげた西洋文明と、音を少しだけ活用してきた日本を比べてみると、信仰と文化の構造に違いがあるのが分かります。

西洋には、苦しみを打ち明け、過ちを悔い改め、喜びのときには感謝を伝える、愛と信頼による親密な間柄の「対象」が明確に存在する。一方、日本には「お天道様が見ている」といった漠然とした道徳的観念はあるものの八百万神仏、対象はなんでも良かったようです。祈願する風習は同じようでも、神様を父に見立てて語りかけるような文化とは違った・・・。ご利益や厄払いを乞い願う、現代風に見れば、お金を支払うことで保障を受けようとする言わば「保険」を求めていただけのようにも思えてきます。

この差は、単なる宗教観の違いにとどまらず、音楽に対する精神的な立ち位置にも大きな影響を与えることになります。私たちがいざ「音楽をやるぞ」と心に決めたとき、自分は一体、どちらの音楽の流れを生きようとしているのか、ここを一度、真剣に考えてみてください。

4.結び:音楽を育てる人になる — IcMF-BigBandという文化の実験場

私たちが一緒に活動しているIcMF-BigBandは、こうした問題意識から生まれました。プロの音楽家だけを対象にするのではなく、年齢や経験に関係なく、誰もが文化を作ることに参加できることを大切にしています。

「予定が他になければ参加してもいいかな」:あくまで消極的

「友達が来ないなら、私も休もうかな」「この曲は好みじゃないからパスで」:カスタマー的姿勢

「オレがやりたい曲にしろ!オレに弾かせろ!」:暴走自己主張

こういった気持ちは、音楽が好きだからこそ自然に湧いてくる感情かもしれません。でも、今こそ、演奏への参加が「音楽の文化環境をより良くする手助けになる」という意識へと、一歩踏み出してほしいのです。皆さんが「演る側に立つ」ということは、単にギターが楽器が弾けるだけでなく、文化を支える意識と、それを実際に行動する力があることを示しているのですから。

音楽はあってもなくてもいいような、本当にそんなものなのでしょうか?日本人の感覚はもしかしたらそれに近いのかもしれません。しかし、西洋の音楽の歴史を見ると決してそうではないことがわかります。

音楽は、言わば空気のようなもの。目には見えないけれど、私たちにとって絶対に必要で、無くてはならないものなんです。最も大切なものに限って、目に見えない。

だからこそ私は、この楽団に関わるあなたにぜひ知ってほしいのです。音を鳴らすこと自体が、とても尊くて、意味深い行動だということを。誰かの音にそっと耳を傾け、自分の音をそこに重ねる、その一つ一つの瞬間が、意識せずとも文化を作る行動になり、次の世代へ音楽が続いていく環境を生み出していくのです。

音楽には、身体を癒す効果や精神を落ち着かせる作用があると広く知られています。また、楽曲が持つメッセージに励まされるケースもしばしばあるでしょう。「この音楽に生かされた」と感じた経験がある人もいるかもしれません。しかし、それは単に音楽によって、なのでしょうか?もしかしたら、その背後にある何ものかによって生かされたのかもしれない、と想像してみませんか。

私たちは今、特定の考え方や習慣性を超えて、より根本的な問題「自分自身の正体」を問われる時代に生きています。「私たち自体が世界って、何?」「みんなみんなが道に迷う子供たち?どういうこと?」という、マイケル・ジャクソンの歌が示す大きな問いと向き合う必要があります。そして、その答えは、まさに皆さんの演奏、そしてそれを通じて育まれる音楽環境の中にこそ見つかる気がしています。

技術が上達することと同時に、「どんな価値観で音楽と向き合うか」という意識も高めていきましょう。音楽は、自分だけのために鳴るものではありません。社会の記憶、文化の脈動、人々の共感──それら全てを響かせるために存在しています。

あなたの演奏には、それができる力があります。その力を、未来へ続く音楽環境作りのためにも、ぜひ使ってください。あなたはもう、ただ音楽を受け取るだけの人ではありません。今度は、自分の演奏を通じて音楽環境を支え、周りの人を巻き込み、未来の音楽を一緒に作る側へと歩みを進めてください。その一音一音が、きっと明るい灯りになります。あなたの音が未来を作る――その意識を胸に、これからも一緒に音楽を育てていきましょう。